Prolog

Viele kennen die folgenden Worte:

“Der Weltraum, unendliche Weiten … dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat.“

Nie zuvor traf dieser Vorspann zur Star Trek-Serie (hierzulande bekannt als „Raumschiff Enterprise“) besser zu, als auf das was im Folgenden vorgestellt werden soll. Ein „Raumschiff“ erforscht den äußeren Rand unseres Sonnensystems – wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist!

Es ist das erste von Menschenhand geschaffene Objekt, das in diesen Bereich vordringt, diesen wirklich erforscht und Daten sammelt. New Horizons, wird im kommenden Jahr seinen großen Auftritt haben und uns Pluto ein wenig näher bringen.

Ich werde diese Mission auf den nachfolgende genannten Webseiten der Rieser Sternfreunde in 6 Episoden vorstellen, bis zum Treffen bei Pluto und darüber hinaus begleiten und immer wieder berichten:

1) New Horizons – Prolog, Vorgeschichte und Planung (aktueller Bericht)

2) New Horizons – Die Technik 1

3) New Horizons – Die Technik 2

4) New Horizons – Die wissenschaftlichen Instrumente

5) Das Warten hat ein Ende – Die Reise ans Ende unseres Sonnensystems

6) Aus interplanetar wird interstellar!

Also: Fangen wir an …

New Horizons

Bald ist es soweit – das erste von Menschenhand geschaffene Objekt „besucht“ das am weitesten entfernte Mitglied unseres Sonnensystems.

Wobei man schon bei diesem einleitenden Satz drei Anmerkungen machen muß:

1) besucht – Von Besuch kann hier nicht gesprochen werden, der Vorbeiflug wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 14 Kilometern pro Sekunde erfolgen, der sogenannte „closest-approach“, die Phase der größten Annäherung, nur gute 2 Stunden dauern … danach ist alles vorbei – vorerst.

2) Mitglied – Im Jahre 2006 wurde Pluto durch die IAU (International Astronomy Union) durch die Neudefinition des Begriffs Planet zum Kleinplaneten (mit der Nummer 134340). Der äußerste Planet unseres Sonnensystems ist seither nun Neptun.

3) nochmal zum Mitglied: Die äußersten Mitglieder unseres Sonnensystems sind weiter, viel weiter „draußen“ zu finden. Da wären als erstes die unzähligen Stein- und Eisbrocken des Kuipergürtels und die (vermuteten) Milliarden bis Billionen Objekte in der Oort’schen Wolke, die sich bis in eine Entfernung von 100.000 Astronomischen Einheiten (etwa 1,6 Lichtjahre) erstrecken soll. Zum Vergleich: Neptun ist etwa 30 AE, der nächste Stern, Proxima Centauri, ist 4,2 Lichtjahre entfernt.

Planung

Pluto ist sooooo weit weg!

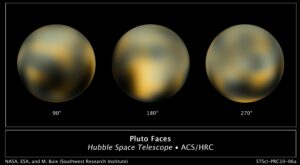

Selbst das Hubble-Teleskop schafft nur eine Auflösung von 500 km pro Bildpunkt, bleibt für die Erforschung des 1930 entdeckten Pluto und seines erst 1978 aufgefundenen Begleiters Charon nur eine unbemannte Raumsonde.

Bereits in den 60er Jahren wurde eine solche Mission angedacht, aber wegen finanzieller Gründe wieder verworfen (durchgeführt wurden „lediglich“ die Voyager-Missionen). Zudem glaubte niemand, daß Pluto ein interessanter Planet sein würde – immerhin ist es dort so kalt, daß selbst Luft zu Eis gefrieren würde, was sollte man dort also „entdecken“ können?

Dieser Eindruck änderte sich bereits Ende der 70er Jahre: Charon wurde entdeckt. Pluto hat also einen Mond, der gebunden rotiert – Planet und Mond kehren sich immer die gleiche Seite zu.

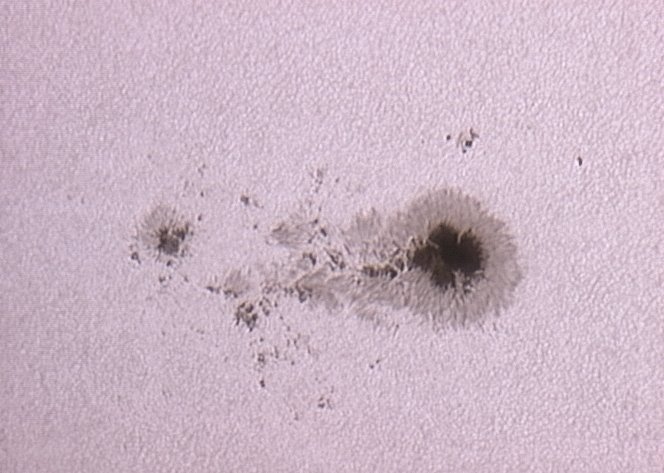

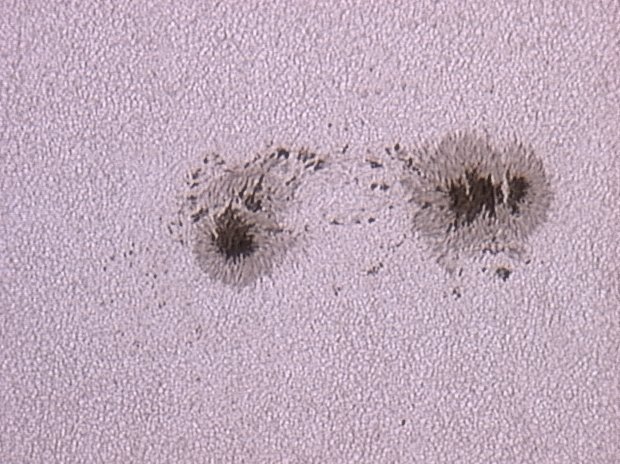

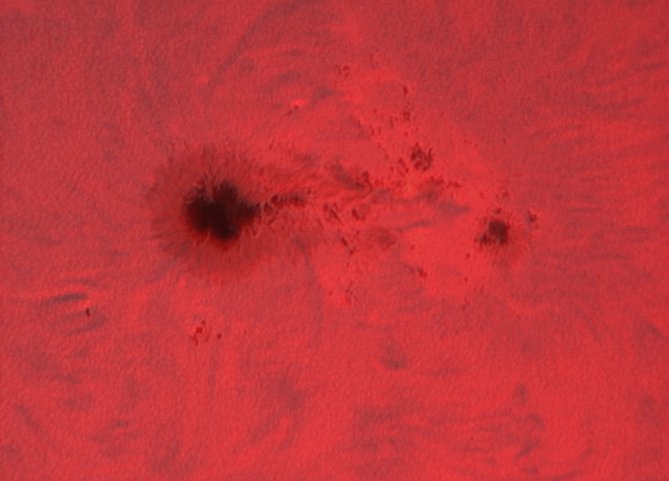

Aufnahme von Pluto und Charon (Hubble-Teleskop 1994)

Aufnahme von Pluto und Charon (Hubble-Teleskop 1994)

Darüber hinaus zeigte Voyager, daß die Monde der Planeten alles andere als uninteressant sind – Methanoberflächen, aktive Geysire, Gezeitenwirkungen, Kanäle, … viele neue Erkenntnisse und Entdeckungen. Auch Pluto selbst zog wieder das Interesse der Wissenschaftler auf sich – in den 80ern entdeckte man auf Pluto eine Methan-Stickstoffatmosphäre, die allerdings nicht von Dauer sein würde. Nur in der Zeit von 1979 bis 1999 ist er auf Grund seiner stark elliptischen Umlaufbahn näher an der Sonne als Neptun und seine Atmosphäre sollte gasförmig sein. Später wird die Oberflächentemperatur stark sinken und das Methan-Stickstoffgemisch wieder ausfrieren. Die Zeit drängte also.

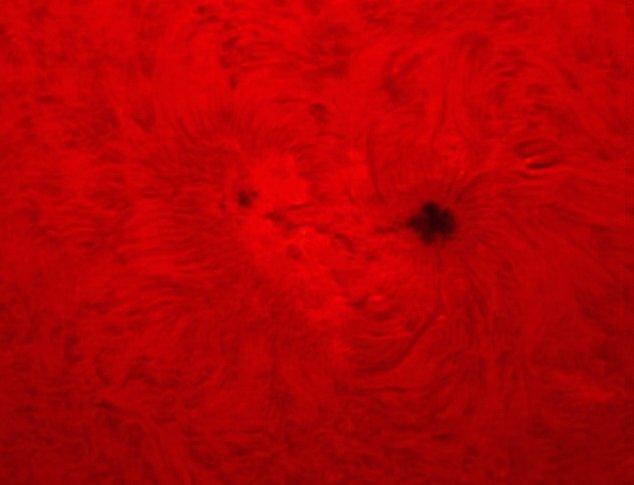

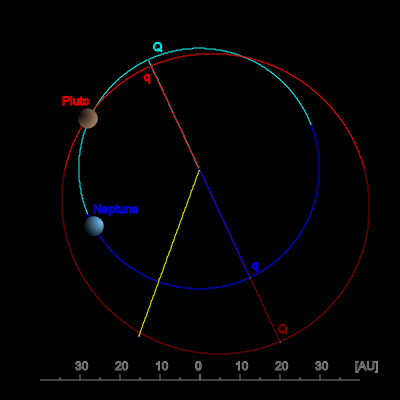

Orbit von Pluto (rot) und Neptun (blau) in der Draufsicht – Objektgrößen nicht massstabsgetreu

Orbit von Pluto (rot) und Neptun (blau) in der Draufsicht – Objektgrößen nicht massstabsgetreu

Die Zeit drängt!

Schwierig erwies sich im Folgenden die Suche nach einem geeigneten Startfenster. Hierzu muß man wissen, daß auf Grund technischer Gegebenheiten eigentlich nur Missionsverläufe in Frage kamen, die ein Beschleunigungsmanöver im Rahmen eines Vorbeifluges an Jupiter (sog. swing-by) beinhalteten. Ansonsten bräuchte man Startgeschwindigkeiten im Bereich von 18km/s wenn man Pluto innerhalb einer vernünftigen Zeitspanne erreichen wollte – das ist verdammt schnell (zum Vergleich: Saturn/Apollo: 11,2 km/s, Voyager: 14 km/s, Reisezeit bei 16 km/s: 30 Jahre)!

Für eine Sonde, die im derzeitigen Planungsstand mehr als 400 kg wiegen würde, ist das selbst mit leistungsgesteigerten US-Trägerraketen (Titan oder Atlas) nicht möglich.

Das führte zu Startmöglichkeiten alle 11-12 Jahre, wobei man den Zeitraum 2003 bis 2006 favorisierte.

Verschiedene Startfenster, verschiedene Missionsprofile, verschiedene Sonden wurden in den 80er und 90er Jahren diskutiert bis letztlich 2001 die New Horizons Mission im Rahmen des neu geschaffenen New Frontier-Programms genehmigt wurde.

2004 bis 2005 wurden die Instrumente der Sonde geliefert und die Sonde zusammengebaut. Mitte 2005 wurde das komplette Setup ausgiebig getestet, bevor im September 2005 der Transport nach Florida erfolgte.

Nun wurde es hektisch …

Ein Hurrikan beschädigte einen Feststoff-Booster der Trägerrakete, ein Druckbelastungstest musste wegen Problemen bei einer anderen Rakete dazwischen geschoben werden, ein Stromausfall in der Bodenstation und das „unkooperative“ Wetter brachten den Zeitplan durcheinander.

Nur bei einem Start bis zum 02.02.2006 bot sich die Möglichkeit, durch ein swing-by-Manöver bei Jupiter die Flugzeit auf ein erträgliches Maß zu verkürzen. Danach hätte man Pluto nur auf direktem Weg erreichen können, was die Flugzeit um mehrere Jahre verlängert und die Menge des mitführbaren Treibstoffes um 20 kg reduziert hätte.

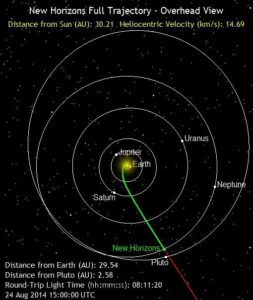

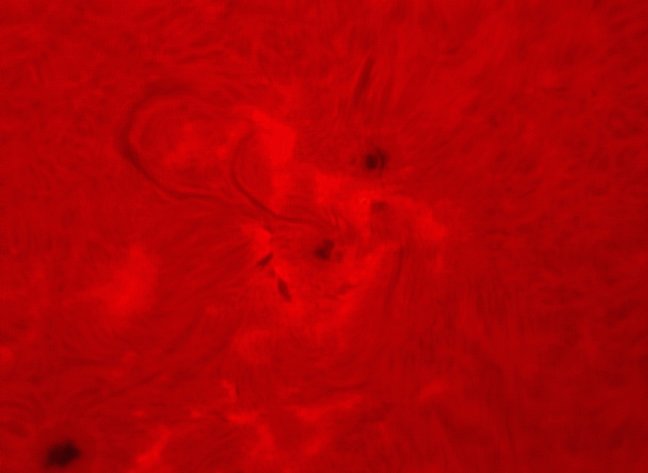

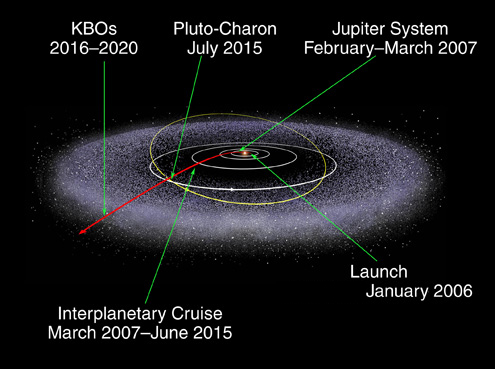

Missionsprofil von New Horizons

Missionsprofil von New Horizons

Im nächsten Teil geht es um die Technik des „Raumschiffs“ New Horizons – bleiben Sie dran 🙂 !

Es sind noch 261 Tage (Stand: 26.10.14)

Quellen (es ist klar, dass die Bilder und Daten nicht aus meinem Fundus kommen, sondern aus verschiedensten Quellen der Literatur und des Internets stammen – daher hier und auf jeder Seite einfach eine vollständige Liste der Informations- und Bildquellen):

- http://de.wikipedia.org/wiki/New_Horizons (die Universalquelle)

- http://www.bernd-leitenberger.de/new-horizons1.shtml (die meiner Ansicht nach beste und fundierteste deutsche Informationsquelle)

- http://www.dmuller.net/spaceflight/realtime.php?mission=newhorizons&mode=scet (New Horizons Real-Time Simulation)

- http://pluto.jhuapl.edu/index.php (offizielle New Horizons Website)

- http://space.jpl.nasa.gov/ (Solar System Simulator – zur Darstellung der Planeten/New Horizons Positionen)

- http://plutoids.eu/index.php?page=281 (Deutsche Webseite zu New Horizons)

- http://www.boulder.swri.edu/pkb/ssr (offizielle Instrumenten- und Missionsbeschreibungen im pdf-Format)

- Kosmos Himmelsjahr 2015, Hans-Ulrich Keller, Kosmos Verlag

zusätzliche Bildquellen dieser Seite

- http://en.memory-alpha.org/wiki/File:USS_Enterprise_(NCC-1701),_ENT.jpg

- http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/planetary/pluto/hst_pluto_charon.jpg

- http://de.wikipedia.org/wiki/Pluto#mediaviewer/File:TheKuiperBelt_Orbits_Pluto_Polar.svg

- http://pluto.jhuapl.edu/mission/mission_timeline.php

Sommer 1989

Sommer 1989