Inhalt der Pluto/New Horizons Reihe

In insgesamt 6 Episoden soll auf den Webseiten der Rieser Sternfreunde die Mission der Raumsonde New Horizons zum letzten Planeten unseres Sonnensystems Pluto vorgestellt werden (korrekt ist seit 2006: Zwergplanet, aber Planet hört sich doch noch etwas wertiger an). Zur Übersicht hier die Inhalte der einzelnen Episoden (mit Links zum jeweiligen Bericht):

1) New Horizons – Prolog, Vorgeschichte und Planung

2) New Horizons – Die Technik 1

3) New Horizons – Die Technik 2

4) New Horizons – Die wissenschaftlichen Instrumente

5) Das Warten hat ein Ende – Die Reise ans Ende unseres Sonnensystems (aktueller Bericht)

6) Aus interplanetar wird interstellar!

Start

Kennedy Space Center, 19.01.2006 – Das bange Warten hat ein Ende

Nach Unterzeichnung der Startgenehmigung durch den US Präsidenten am 10.01.2006 (erforderlich wegen der 10,9 kg Plutonium an Bord) konnte es endgültig losgehen. Aber diverse Startverzögerungen auf Grund des Wetters und technischer Probleme ließen die Verantwortlichen noch ein wenig bangen. Erst am 19.01.2006 um 20 Uhr MEZ (14 Uhr EDT) konnte eine Atlas V551 die Raumsonde New Horizons vom Startkomplex 41 in einen erdnahen Parkorbit befördern, bevor etwa eine halbe Stunde nach dem Start durch erneutes Zünden der Oberstufe die Sonde mit 12,4 km/s die Erde endgültig verließ.

19.01.2006, 14 Uhr EDT – New Horizons startet zur Erkundung neuer Horizonte

19.01.2006, 14 Uhr EDT – New Horizons startet zur Erkundung neuer Horizonte

Die Atlas V551 ist die bis dato leistungsstärkste Transportrakete für unbemannte Raumsonden. Sie hat neben den zwei Raketenstufen selbst noch fünf an der ersten Stufe angebrachte Feststoffbooster und ist in der Lage bis zu 18,5 Tonnen Last in einen erdnahen Orbit zu bringen oder – auf Grund der mehrfachen Startbarkeit des Centaur Oberstufentriebwerkes – geringere Lasten in geostationäre Orbits zu bringen bzw. in Earth Escape Trajectories, also auf Geschwindigkeiten zu beschleunigen, die ein Verlassen der Erdanziehung ermöglichen.

Ein weiteres Raketentriebwerk an der Sonde (STAR 48B) beschleunigte dann die Sonde auf 16,21 km/s, der bisher höchsten je erreichten Startgeschwindigkeit einer Raumsonde.

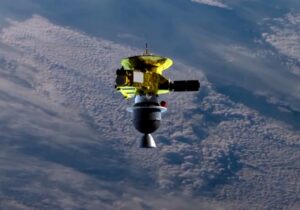

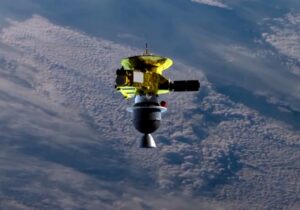

Die Sonde in Erdnähe, deutlich zu erkennen: Das STAR 48B-Triebwerk am Heck

Die Sonde in Erdnähe, deutlich zu erkennen: Das STAR 48B-Triebwerk am Heck

Nach 44 Minuten und 55 Sekunden wurde das Raketentriebwerk der Sonde abgetrennt und New Horizons war nun endgültig auf dem Weg zu Pluto.

Bange war so manchem Verantwortlichen wegen der technischen Schwierigkeiten und des relativ engen Startfensters. Wäre die Sonde außerhalb des Startfensters gestartet, so hätte sich die Flugzeit um mehrere Jahre verlängert da dann ein Vorbeiflug an Jupiter nicht möglich gewesen wäre (und damit die Sonde auch keine Beschleunigung erfahren hätte) und die Sonde direkt zu Pluto geschossen werden müsste.

In den ersten Tagen nach dem Start wurde die Rotationsgeschwindigkeit der Sonde angepasst (von 68 U/min auf 5,2 U/min), zwei Kurskorrekturen vorgenommen und sukzessive die verschiedenen Instrumente in Betrieb genommen und getestet.

Wie wichtig Kurskorrekturen und ein höchst genauer Kurs sind verdeutlicht vielleicht folgendes Beispiel:

Ein Kilometer Abweichung beim Vorbeiflug bei Jupiter bedeutet 500 km Abweichung beim Erreichen von Pluto. Das abgetrennte Raketentriebwerk STAR 48B wird etwa 400.000 km weiter als New Horizons von Jupiter entfernt sein, wenn es dort eintrifft … und damit in einer Entfernung von etwa 200.000.000 km an Pluto vorbei fliegen.

Am 30.Juni 2010 – die Sonde befand sich zwischen den Bahnen von Saturn und Uranus – wurde durch einen Schubimpuls von 36 Sekunden die Geschwindigkeit der Sonde um 0,45 m/s erhöht, um die Abbremsung durch die von der Hauptantenne rückgestreute Thermalstrahlung auszugleichen.

Jupiter

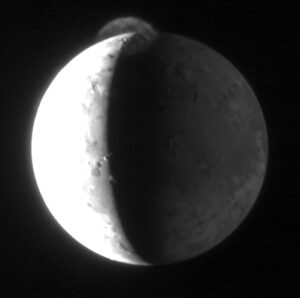

Nach nur 78 Tagen kreuzte New Horizons die Marsbahn und schon Anfang September war die Sonde in der Lage die ersten Jupiter Aufnahmen zur Erde zu senden. Die heiße Phase des Jupiter-Encounters, des Vorbeifluges an Jupiter begann im Januar 2007.

LORRI-Aufnahme von Jupiter aus etwa 29 Millionen Kilometern Entfernung (LORRI-Aufnahme vom 10.02.2007)

LORRI-Aufnahme von Jupiter aus etwa 29 Millionen Kilometern Entfernung (LORRI-Aufnahme vom 10.02.2007)

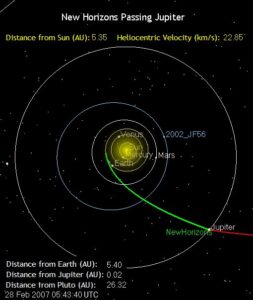

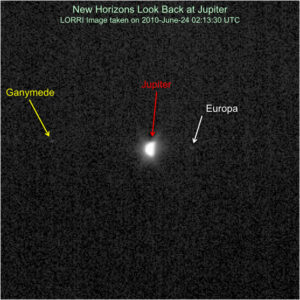

Tests der Instrumente und Kameras im Rahmen einer Simulation des Pluto-Encounters begleiteten das Swing-by-Manöver im Laufe des 28.02.2007. Als die Sonde bei Jupiter ankam betrug ihre Geschwindigkeit nur noch etwa 4 km/s (von den vormals 16 km/s, mit der New Horizons die Erdumlaufbahn verlassen hat). Ein klein wenig von Jupiters kinetischer Energie wurde von New Horizons „abgezapft“ und die Sonde so beschleunigt, so dass sie nach dem Jupiter-Encounter mit ungeheuren 23 km/s weiter in Richtung Pluto flog – das sind 82.800 Kilometer pro Stunde! Von diesen 23 km/s bleiben beim Pluto-Encounter noch 14 km/s übrig.

Durch den Jupiter-Vorbeiflug wurde die Sonde nicht nur beschleunigt, sondern auch um etwa 2,5 Grad nach oben aus der Ekliptik herausgeschleudert, da sich Pluto zum Zeitpunkt des Vorbeifluges 2015 oberhalb der Ekliptik befindet (auf Grund seiner Bahnneigung um 17,6 Grad).

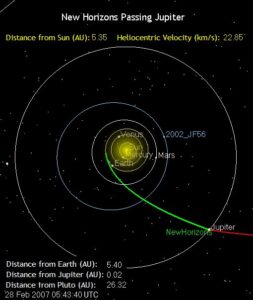

Jupiter Encounter – gut zu erkennen: „Knick“ in der Flugbahn durch die Beschleunigung und Bahnkorrektur bei Jupiter

Jupiter Encounter – gut zu erkennen: „Knick“ in der Flugbahn durch die Beschleunigung und Bahnkorrektur bei Jupiter

Während des Vorbeifluges vom 24.02. bis 07.03.2007 wurden insgesamt 36 Gigabyte Daten gesammelt, die nach dem Vorbeiflug bis Juni 2007 an die Erde übertragen wurden. Als die letzten Bits erfolgreich auf der Erde ankamen war die Sonde bereits 161 Millionen Kilometer von Jupiter entfernt. Die Generalprobe für Pluto war ein voller Erfolg!

Danach ging die Sonde „schlafen“.

Flug durch den interplanetaren Raum

Die Sonde wurde in einen Schlafmodus (hibernate) versetzt, in dem die meisten Instrumente in eine Art stand-by geschalten wurden. Dieser Modus hat zwei wesentliche Vorteile:

Zum einen werden die Systeme geschont und zum anderen werden die Kosten reduziert, da für die Missionsüberwachung weniger Ressourcen (personell und materiell, damit auch finanziell!) benötigt werden. Lediglich bei bestimmten Ereignissen (wie eine Sonnenbedeckung durch Jupiter im Juni 2007, einer Kurskorrektur im September 2007 oder Softwareupdates) beziehungsweise jeweils für einige Wochen im Spätsommer werden die Instrumente wieder aktiviert und geprüft. Ansonsten gibt es zweimal pro Woche nur ein Statussignal („Alles OK“) von der Sonde.

Das letzte Kurskorrekturmanöver fand am 25.09.2007 statt bei dem die Sonde ihre Geschwindigkeit um 2,37 m/s änderte und sie dadurch statt in 500.000 km Entfernung an Pluto nun innerhalb dessen Mondsystems (max. 64.500 km) an ihm vorbeifliegt.

Ansonsten passierte in den folgenden Jahren nicht viel:

Am 08.Juni 2008 kreuzte New Horizons die Umlaufbahn von Saturn, der aber für eine Beobachtung zu weit entfernt war. Ein Beschleunigen durch kurzes Zünden der Triebwerke im Juni 2010 glich wiederum die Abbremsung durch die von der Parabolantenne rückgestreute Thermalstrahlung aus.

Danach, am 17.10.2010, war Halbzeit – 1732 Tage seit dem Start, noch 1732 Tage bis zu Pluto.

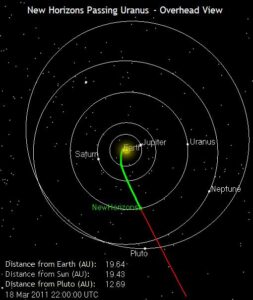

Am 18.März 2011 erreichte die Sonde die Umlaufbahn von Uranus, wobei auch hier auf Grund der großen Entfernung (mehr als 3,8 Milliarden Kilometer) keine Beobachtung möglich war.

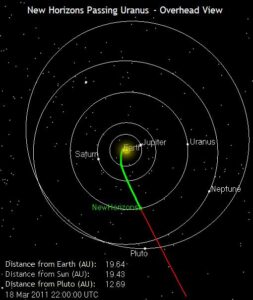

Kreuzen der Uranusbahn am 18.03.2011

Kreuzen der Uranusbahn am 18.03.2011

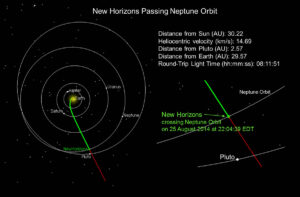

Exakt am 25.08.2014 um 10.04 Uhr (EDT – Ostküstenzeit) hat die Sonde die Neptunbahn gekreuzt – auf den Tag genau 25 Jahre nach dem Vorbeiflug von Voyager 2 an Neptun (siehe Bericht Erst Voyager, dann New Horizons). Aber auch hier hat New Horizons keine ernsthaften Beobachtungen durchgeführt. Neptun (und auch alle anderen äußeren Planeten) sind einfach zu weit weg.

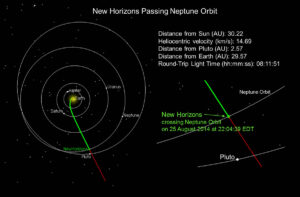

Kreuzen der Neptunbahn am 28.08.2014

Kreuzen der Neptunbahn am 28.08.2014

Neptund und sein Mond Triton – 3,96 Milliarden Kilometer entfernt (LORRI, 967 Millisekunden Belichtungszeit)

Neptund und sein Mond Triton – 3,96 Milliarden Kilometer entfernt (LORRI, 967 Millisekunden Belichtungszeit)

Neue „Freunde“

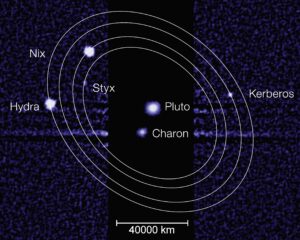

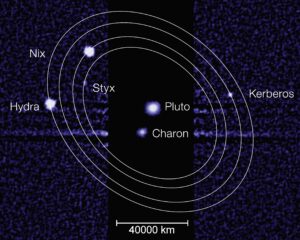

In der Zwischenzeit wurden durch das Weltraumteleskop Hubble weitere Pluto-Satelliten entdeckt – mittlerweile sind mit Charon fünf Monde bekannt, die Pluto umkreisen.

Gesamtansicht des Pluto-„Systems“

Gesamtansicht des Pluto-„Systems“

Plutos größter Begleiter Charon wurde 1978 entdeckt und ist mit etwa 1200 km Durchmesser nur etwa um die Hälfte kleiner als Pluto (Durchmesser etwa 2300 km). Auf Grund dieser eher ungewöhnlichen Größenverhältnisse wurde Pluto auch schon als Doppelplanet bezeichnet. Einmalig bei Planeten im Sonnensystem ist auch das Bewegungsverhältnis von Pluto und Charon, sie rotieren gebunden. Das bedeutet, sie wenden sich immer die gleiche Seite zu, Umlaufzeit um Pluto und Rotationsperiode des Mondes sind gleich. Zum Vergleich: Bei Erde und Mond, zeigt nur der Mond immer die gleiche Seite.

Die beiden Monde Nix und Hydra wurden 2005, die kleinsten Monde Kerberos und Styx in den Jahren 2011 und 2012 entdeckt. Die Durchmesser liegen im Bereich von geschätzten 10 km (bei Styx) bis 160 km (bei Nix).

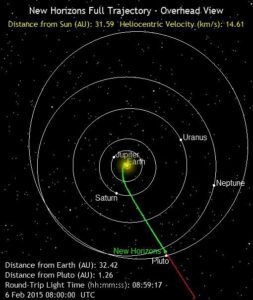

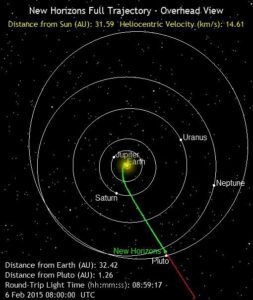

Unterdessen (Stand 06.02.2015) ist New Horizons „nur“ noch etwas mehr als 1 AE (zur Erinnerung: Astronomische Einheit, einfache Entfernung Erde-Sonne) von Pluto entfernt (in aktuellen Zahlen: etwas weniger als 190 Millionen Kilometer), den sie mit 14,6km/s anfliegt. Die Entfernung zur Erde beträgt derzeit etwa 32,42 AE (4,86 Milliarden Kilometern) oder 4,49 Lichtstunden – denn so lange braucht das Licht (und damit auch Funksignale) für diese Entfernung.

Where is New Horizons (06.02.2015)

Where is New Horizons (06.02.2015)

Hurry-Up

Am Nikolaustag 2014 wurde New Horizons das letzte Mal in ihrem Raumfahrer-Dasein aus dem Schlaf geholt – the last wakeup (siehe Plutobericht 2). Der „Wecker“ wurde durch die Missionskontrolle bereits im August 2014 programmiert, so dass die Sonde um 15 Uhr US-Ostküstenzeit aus dem Hibernationmode geholt wird – etwa 6 Stunden später (Aufwachroutinen und Signallaufzeit) erhalten ihre irdischen Betreuer erste Statussignale der Sonde. Danach wurde sukzessive der Status des Systems und anschließend der Zustand der wissenschaftlichen Instrumente geprüft.

Im Juni 2015 ist es dann endlich soweit, nahezu 10 Jahre Flug durch die unendlichen Weiten des Weltraums erreichen ihren Höhepunkt. New Horizons wird an seinem ersten Reiseziel ankommen, dort wo noch kein von Menschenhand geschaffenes Objekt je gewesen ist – Pluto!

Schon 150 Tage vor der größten Annäherung an das Pluto-Charon-System werden die Beobachtungen beginnen. 120 Tage vor dem Vorbeiflug werden die ersten Bilder erwartet und nach weiteren 30 Tagen wird die Qualität der von der Sonde gemachten Bilder sämtliche Erd- bzw. Erdorbit-gestützten (Hubble) übertreffen.

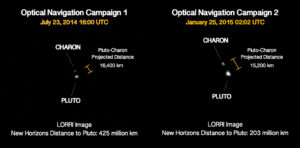

Bereits im Januar 2014 wurde LORRI in Betrieb genommen und getestet … das ist wohl wie die Vorweihnachtszeit, in der die Kinder das Eintreffen des Weihnachtsmannes kaum erwarten können. Anlässlich des 109-ten Geburtstages des Pluto-Entdeckers – Clyde Tombaugh – wurden diese Bilder veröffentlicht. Die Belichtungszeit betrug eine zehntel Sekunde – zu wenig, um die auch die kleineren Monde zu erfassen.

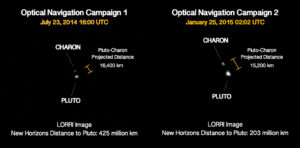

Zwei LORRI-Aufnahmen vom Pluto-System (Juli 2014 und Januar 2015)

Zwei LORRI-Aufnahmen vom Pluto-System (Juli 2014 und Januar 2015)

Derzeit werden alle technischen Möglichkeiten genutzt, um kleinste Objekte im Bereich der Flugbahn ausfindig zu machen. So werden etwa auch Großteleskope wie die Zehn-Meter-Instrumente des Keck-Observatoriums auf Hawaii auf den Zwergplaneten ausgerichtet oder Passagen von Sternen durch das Pluto-System, deren Licht abgeschwächt würde, beobachtet, um direkte Hinweise auf Trümmer und Staubringe zu finden.

Die Gefahren sind nicht von der Hand zu weisen, denn bei einer Relativgeschwindigkeit von 14 km/s reicht schon ein Millimeter großes Objekt aus, um die Sonde zu beschädigen oder zu zerstören. Derzeit rechnet man mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,3% dass die Sonde von einem derartigen Teilchen getroffen wird. Bis zu 10 Tage vor dem Vorbeiflug läßt sich durch Zündung der Triebwerke die Flugbahn noch verändern, um die Entfernung zu Pluto zu korrigieren oder einem Objekt auszuweichen.

Am 14.Juli 2015 ist dann der entscheidende Tag gekommen – mit annähernd 14 km/s wird New Horizons durch das Pluto-Charon-System fliegen. Und nach nur guten 2 Stunden ist die Phase des encounters schon vorbei. 10 Jahre Reise für nur 2 Stunden – es muss alles passen, Failure is not an Option!

Hochaufgelöste Fotos sollen Details mit 25 Metern pro Pixel darstellen, die Oberfläche von Pluto und seines größten Mondes Charon kartographiert, die Temperaturverteilung gemessen (man geht derzeit von einer Oberflächentemperatur von 43 Kelvin aus) und die Atmosphäre des Pluto studiert werden.

Es ist geplant, dass die Sonde in etwa 9.600 km von Pluto und 27.000 km an Charon vorbeifliegt. Allerdings können diese Parameter während des verbleibenden Fluges noch geändert werden.

Zwei Wochen nach dem Vorbeiflug werden die Beobachtungen beendet und New Horizons wird beginnen, die gesammelten Daten zur Erde zurück zu senden (Signallaufzeit dann etwa 5,3 Stunden). Die Übertragung der zu erwartenden Datenmenge von einigen Gigabyte wird wegen der voraussichtlich niedrigen Übertragungsrate einige Monate in Anspruch nehmen.

Danach beginnt der letzte Teil der großen Mission … mehr dazu im letzten Teil.

Künstlerische Darstellung des Kuipergürtel – das nächste Ziel New Horizons

Künstlerische Darstellung des Kuipergürtel – das nächste Ziel New Horizons

Am Ende noch das Letzte:

New Horizons mit neu gestaltetem Internetauftritt

Seit Januar zeigt sich auch der Internetauftritt der Mission in einem neuen Gewand – http://pluto.jhuapl.edu/

Von Tag zu Tag interessanter …

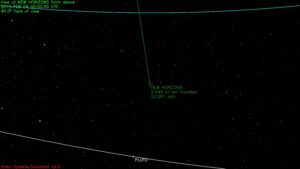

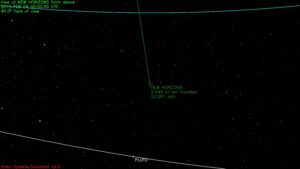

Sehr anschaulich dargestellt: Die aktuelle Position von New Horizons, wie auch die bisherige Flugbahn. Möglich ist dies durch den Solar System Simulator des Jet Propulsion Labratory der NASA (http://space.jpl.nasa.gov/). Hier kann aber nicht nur die New Horizons Mission veranschaulicht werden, sondern eine Vielzahl weiterer Missionen der NASA (z.B. Rosetta) auch aus allen möglichen Perspektiven. Ein Besuch lohnt sich!

Pluto schon fast in „Sichtweite“

Pluto schon fast in „Sichtweite“

Plutobericht in gedruckter Form

Nach, vielleicht sogar mit Veröffentlichung des letzten Teils der Pluto-Reihe gibt es den kompletten Bericht mit aktuellen Informationen und Daten auch als pdf-Datei zum herunterladen. So kann jeder, der sich für diese Reise interessiert, den kompletten Text mit allen Bildern offline nachlesen.

Im letzten Teil der New Horizons Reihe geht es um die Zeit nach Pluto.

Es ist der 12.Februar 2015 – bis zum Encounter es sind noch 151 Tage!

(gerade mal 180 Millionen Kilometer – von über 5 Milliarden!!!)

Bleiben Sie dran 🙂 !

Quellen (es ist klar, dass die Bilder und Daten nicht aus meinem Fundus kommen, sondern aus verschiedensten Quellen der Literatur und des Internets stammen – daher hier und auf jeder Seite einfach eine vollständige Liste der Informations- und Bildquellen):

- http://de.wikipedia.org/wiki/New_Horizons (die Universalquelle)

- http://www.bernd-leitenberger.de/new-horizons1.shtml (die meiner Ansicht nach beste und fundierteste deutsche Informationsquelle)

- http://www.dmuller.net/spaceflight/realtime.php?mission=newhorizons&mode=scet (New Horizons Real-Time Simulation)

- http://pluto.jhuapl.edu/index.php (offizielle New Horizons Website)

- http://space.jpl.nasa.gov/ (Solar System Simulator – zur Darstellung der Planeten/New Horizons Positionen)

- http://plutoids.eu/index.php?page=281 (Deutsche Webseite zu New Horizons)

- http://www.boulder.swri.edu/pkb/ssr (offizielle Instrumenten- und Missionsbeschreibungen im pdf-Format)

- Kosmos Himmelsjahr 2015, Hans-Ulrich Keller, Kosmos Verlag

zusätzliche Bildquellen dieser Seite

- http://en.wikipedia.org/wiki/New_Horizons#mediaviewer/File:Atlas_V_551_roars_into_blue_sky.jpg

- http://www.pluto.jhuapl.edu/mission/passingplanets/passingPlanets_jupiter.php

- http://www.pluto.jhuapl.edu/mission/passingplanets/passingPlanets_current.php

- http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2014/25aug_newhorizons/

- http://de.wikipedia.org/wiki/Pluto#mediaviewer/File:Moons_of_Pluto.png

- http://pluto.jhuapl.edu/Mission/Where-is-New-Horizons/index.php

- http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20150204

- http://www.spektrum.de/news/ein-himmelskoerper-der-auf-wasser-schwimmt/1214608

- http://space.jpl.nasa.gov/

19.01.2006, 14 Uhr EDT – New Horizons startet zur Erkundung neuer Horizonte

19.01.2006, 14 Uhr EDT – New Horizons startet zur Erkundung neuer Horizonte Die Sonde in Erdnähe, deutlich zu erkennen: Das STAR 48B-Triebwerk am Heck

Die Sonde in Erdnähe, deutlich zu erkennen: Das STAR 48B-Triebwerk am Heck

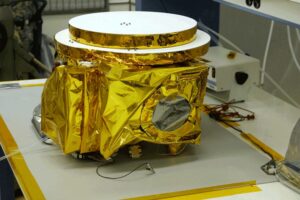

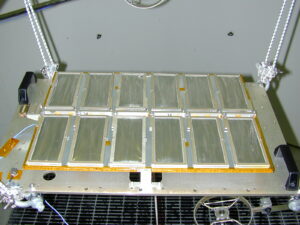

RALPH

RALPH

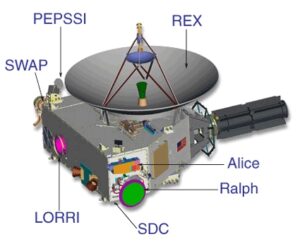

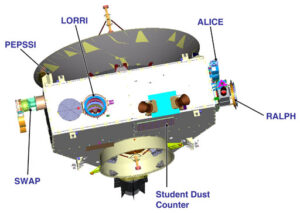

2 Darstellungen der Instrumentenanordnung (oben private Webseite gak.it, unten NASA)

2 Darstellungen der Instrumentenanordnung (oben private Webseite gak.it, unten NASA)

Es wird das Jahr von Pluto – Ausschnitt eines Filmplakats der American Geophysical Union – AGU

Es wird das Jahr von Pluto – Ausschnitt eines Filmplakats der American Geophysical Union – AGU

MR-111E Monopropellant Rocket Engine (Hydrazin N2H4), 330g

MR-111E Monopropellant Rocket Engine (Hydrazin N2H4), 330g